「とにかく信じられないおいしさ」という奇跡のワイン

代官山にお店をかまえるパティスリー「イル・プルー・シュル・ラ・セーヌ」。

そのオーナーシェフ弓田亨氏がフランスで出会ったワインのおいしさをそのまま日本に持ってこようと20数年以上の試行錯誤の末開発した「酸素無透過袋」によって「奇跡のワイン」が誕生。

どれほどのものなのかお取り寄せし、本当に二日酔いしないのか、その味を検証します。

弓田亨(ゆみたとおる)氏とは

フランス菓子会の巨星と呼ばる鬼才パティシエ。

1947年福島県会津生まれ。1978年、フランス・パリ「パティスリー・ミエ」で研修。

1986年東京でフランス菓子店「ラ・パティスリー イル・プルー・シュル・ラ・セーヌ」を開店(現在の店舗は代官山)。

1995年、技術と素材の開拓に対し、フランス菓子協会より金メダルと賞状を授与。

2023年11月6日に逝去されました。

ブログでも「くせになる甘くないクッキー」として紹介した「あくの強いチョコレートと塩味のクッキー」は、今までありそうでないようなほかでは食べたことのない味わいのクッキー。

ほろ苦さとサクサクホロホロした食感が癖になり、さすが巨星といわれるだけのことはある逸品です。

「奇跡のワイン」と「あくの強いチョコレートと塩味のクッキー」あいそうですね。

鬼才パティシエによる「奇跡のワイン」誕生のきっかけ

弓田亨氏本人が、フランスで飲んだワインはあんなにおいしいのに、日本で飲むとどうしてこんなにまずくなるのだろう、と疑問を持ったことがきっかけだそうです。

弓田亨氏が31歳でフランス菓子の勉強のためにパリに行くまで、ワインとはまったく縁がなかったそうです。

10カ月のパリ研修では、昼食時の食堂でもワインを楽しむことができ、しかも1本3フラン(1フラン50円程度※1978年頃)程度の安いワインを毎日1本は飲んでいたにも関らず、悪酔いした記憶が一度もなかったそう。

フランス菓子と日本人の味覚や価値観の違い、フランスと日本の製菓材料のあまりの違いなどから、たくさんの苦労はあったものの、少しずつ成功をおさめます。

1986年弓田亨氏が39歳のときに、フランス語で「セーヌ川に雨が降る」という意味の「イル・プルー・シュル・ラ・セーヌ」をオープン。

弓田亨氏のつくるフランス的な味わいが評判を呼び、多くのパティシエが弓田亨氏のお菓子を食べにくるほどでした。

弓田氏自身も名の通ったレストランに行き、ワインを飲む機会が増え、フランスに行くときにはワインを買って帰るように。

そのうちフランスで飲むワインと日本で飲むワインの味わいにかなりの違いがあることを感じることになったそうです。

日本で飲むワインは味が鈍重で楽しさがなく、下を押し戻し喉につかえるような不自然さを感じ、また飲んだ翌朝は不快感や頭痛、鈍重な感覚に包まれる感じだそう。

一方フランスで飲んだときは、3本以上のんでも、2日酔いは一度もなかったそうです。

同じ銘柄のワインなのになぜフランスと日本では味が変わるのか

なぜ、フランスで飲んでも二日酔いにもならないのに、日本で飲むワインは味に不自然さを感じ、また頭痛や不快感を感じるのか。

フランスから輸出されるワインは、低湿度の大陸性気候圏のフランスを出ると、それまで生息していなかった変質をもたらす微生物(腐敗菌)がコルクと瓶の隙間から侵入し、ワインは腐敗をはじめるそうです。

高温多湿な日本は、生息する腐敗菌がさらに侵入し、ワインの腐敗がさらに進みます。

そして腐敗菌の侵入は日本のいかなる地域であろうと避けることはできないとのこと。

確かに日本は湿度が高く、特に夏場は温度、湿度管理は大変ですよね。

自宅はもちろん、ワインショップで購入したそれなりのお値段の銘柄ワインも、開けてときに酸味が強く「この味であってるの?」となりました。

フランスのカーヴの条件をそのまま日本に持ってきた執念

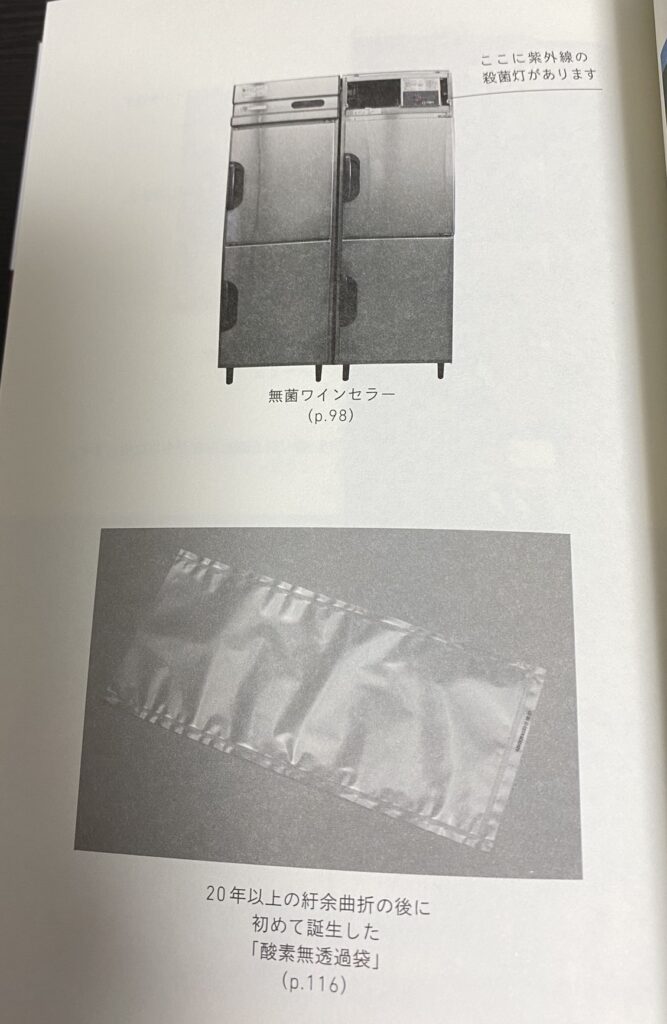

そこで、フランスのカーヴ(ワイン貯蔵専用庫)と同じ環境のまま日本にワインを持ってこれないか、と試行錯誤して開発したのが、湿度を保つために弓田氏が開発したのが、「酸素無透過袋」です。

また無菌ワインセラーも開発し特許も取っているそうです。

ここに至るまでには20数年にもおよぶぶたくさんの試行錯誤があり、資金繰りにも相当苦労し一時は断念しかけたこともあるそうです。

このあたりの苦労や奇跡のワインができるまでの詳細は書籍「奇跡のワイン」にありますが、この本を読んで目からうろこのことばかりでした。

今までワインの常識と思っていたことや、亜流酸塩がいかに問題があるか、そもそも日本にいるソムリエさえも間違った味のまま認識しているなど、知らないことだらけでした。

日本人の間違ったワインの常識

ここで日本人がワインに対して持っている間違った常識について一部抜粋します。

赤ワインには渋みやえぐみがあるもの ← NO

赤ワインは渋い、えぐみがあるので苦手と思っている方も多いのではないでしょうか。

私自身そうでしたが、この渋さこそ腐敗しているか、亜硫酸塩が多量に加えられているか、どちらかとのこと。

渋みのあるワイン1種類あるそうですが、その渋さは軽やかで心地よいもので、日本で飲むときに感じる「渋さ」とは全く異なるものだそうです。

ワインのえぐみを好む人もいるようですが、そもそも腐敗が進んでいるようなワインが体にも良いはずがなく、気取って飲む必要はない、ということです。

赤ワインの黒みがかったレンガ色は望ましい熟成の結果 ← NO

まったく透明感のない黒みがかったレンガ色の赤ワインを目にする機会も多いと思いますが、これは腐敗の結果で、しかも腐敗度はかなり進んでいます。

飲めるものではなく、飲めば翌日には感覚が重くなりマヒした不快感に襲われます。

味わいの濃いボルドーワインは、熟成すると黒みを帯びるもの ← NO

微生物の影響を受けないワインは、熟成が進んでも色合いは濃くても透明感のあるブドウ色が残っていて、醤油色に黒ずみ、醤油が混じったような味になっているのは異常発酵によるもの。

その場合必死でグラスをゆすっても香りは立ちません。

そもそもよい状態のものであれば、そのままでも香りが立ち上り、スワリングをする必要はないそうです。

むしろ本来の味わいをもったワインは2~3度強くグラスを回しただけで味わいが壊れてしまうそう。

ではなぜ執拗に回すのか。

ワインから不快成分を追い払うため。

もう一つは腐敗したワインや亜硫酸塩を多量に含むワインは、香りが立たないため、揺らすことによって強制的にわずかでも香りをたたせるためだそうです。

亜硫酸塩は味わいを損ねるだけでなく、強い毒性がある

亜硫酸塩は毒性が強く、癌、心臓病、その他の疾病の要因となることがあると言われていて、出来る限り少ない方が味わいにも健康にも望ましいのです。

そもそもなぜ亜硫酸塩をつかうのかというと、残留している酵母の活動を弱体化させることで再発酵を防止するため。

亜硫酸塩を全く使わないと熟成が進んでしまいます。

亜硫酸塩を使わないとうたっているようなオーガニックワインなどもありますが、開けてみるとすっぱかったり味が劣化していることもありますよね。

ワインを安定して供給しようとすると亜硫酸塩はどうしても使わざるを得ないということになります。

しかも、日本に生息する生命力が強く活発な微生物は、EUで許容されている硫黄による少量の亜硫酸塩では微生物の活動を抑えきれないため、ワインは腐敗してしまいます。

これを抑えるため、硫黄による亜硫酸塩よりも毒性の強いメタ重酸カリウムなどの亜硫酸化合物を日本向けの輸出ワインには添加されるようになりました。

EUでの亜硫酸塩の許容度も実は安全とはいえないそうですが、日本ではさらにその2.5倍~3倍の亜硫酸塩の添加が許されているそうです。

「奇跡のワイン」は亜硫酸塩が低濃度でもワインを腐敗させないことに成功

日本の高温多湿の環境にあうように、亜硫酸塩が大量に加えられたワインが体にいいはずがありませんが、必要悪とされているようですね。

そこで「奇跡のワイン」の技術です。

酸素を通さないフィルムで作った酸素無透過袋に、フランスのワイン生産地のカーヴ内の空気と共にワイン瓶を入れ、シーラーをかけて密閉。

↓

カーヴ内の空気にはワインの熟成に必要な酵母菌などが生息していて、それらを全て封入して、袋内にカーヴ内と同じ環境を封入。

↓

袋内の湿度もカーヴ内の湿度と同じに保たれるため、コルクの収縮が防げる。

↓

フィルムは酸素と同時に微生物も通さないため、日本でもワインは腐敗しない。

亜硫酸塩も抑えられていますし、ワインの腐敗も防いでいるので、安心して飲めそうですね。

奇跡のワインお取り寄せ

実は本を目にするまではこの「奇跡のワイン」のことを知りませんでした。

「イル・プルー」のお店で焼き菓子を買いに行ったときに本の存在を知り、amazonでポチ。

読んでみると今までの認識がいかに間違っていたか。

特に赤ワインは昔はまだ飲めていましたが、渋さやえぐみ、翌朝の二日酔いなどから赤ワインを飲むことを避けるようになっていたのがまさしく書かれている通りだとしたら、体質に合わなかったわけではないのか、と目からうろこ。

ほかにもいかに華麗にスワリングをするか、など常識と思っていたことが、ことごとく違っていたので、今までのことをすべて否定する程のワイン、お値段も4000円台からあるので、試してみやすいです。

なお「奇跡のワイン」は店舗販売はしておらずオンラインのみ。

公式のオンラインショップはこちら

購入ラインナップ

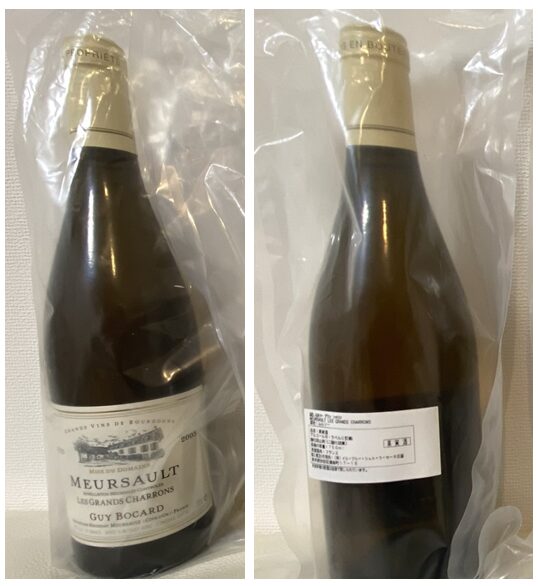

密閉された袋にはいっています。袋は開けずにこのままセラーに。

ラドワ ブラン プルミエクリュ レ グレション エ フトリエル

「ラドワ ブラン プルミエクリュ レ グレション エ フトリエル」7,799円

生産国・地域:フランス ブルゴーニュ

作り手:キャピタン・ガニュロ家

面積:1.34ha

樹齢:10~40年

品種:シャルドネ

石灰質泥灰土、牡蠣の殻を多く含みます。

優れた白ワインをつくるには傑出した土壌で、

シャルドネに白い花々の香りと熱帯果実(レモン、マンゴー、パッションフルーツ)の風味を吹き込みます。

【合う料理】

ザリガニのビスク、海老・貝・サーモンのマリネ、鶏肉のキノコソース和え、エスカルゴ、ミートパイ

ラドワブランを飲んだ感想と二日酔い

弓田氏によるとグラスに注ぐときは、振動がNG、どぼどぼと音を立てるような入れ方もNGでそっと注ぐそうです。

注ぐとバニラのような甘い香りが広がります。

色は薄めで一口飲むとかなりミネラル感があり、さわやかで酸味も強めですが、嫌な酸味ではなく飲み口もすっきりとしています。

説明にも熱帯果実の風味とありましたがまさにそうですね。

甘い香りが一見デザートワインを想像しますが飲んでみると甘さはないので、若干香りと味のアンバランス感がありました。

食後のデザートでジャンポールエヴァンのチョコレートといただきましたが、どの味でも負けずに、それぞれによく合っていておいしさが引き立ちました(^^)

アルコールがあわないと、2杯目3杯目と次に進まないのですが、ラドワブランは、チョコレートと合わせながら、2杯3杯とつい進みます。

いつもワインを飲んでいると、途中頭が痛くなることも多く、途中でチェーサーを挟むなどして、ごまかしながらのむことも多いのですが、今回は、水などを飲まなくても、一切痛くなったり重くなったりすることはありませんでした。

軽く1本を開けてしまいましたが、次の日も頭が痛かったりなどの二日酔いのような症状はなく快適でした。

ブルゴーニュ オート・コート・ド・ボーヌ

「ブルゴーニュ オート・コート・ド・ボーヌ」4,895円

生産国・地域:フランス ブルゴーニュ

作り手:キャピタン・ガニュロ家

面積:1.20ha

樹齢23年

品種:シャルドネ

泥灰土質土壌で栽培され、金色に輝き、花やミネラルの香りを含み、

優雅で、シャルドネの特徴がよく表れています。

エスカルゴ、牡蠣、ポークのとろ火煮、山羊のチーズなどによく合います。

ムルソーグランシャロン

「ムルソーグランシャロン」 10,296円

生産国・地域:フランス ブルゴーニュ

作り手:ギー・ボカール社

品種:シャルドネ

区画:ムルソー村の南、プルミエクリュの端に位置し、

畑は南東向き、土壌は石灰粘土質、標高260m

伝統的なオーク樽を使用。

色調は明るく澄んだ、少し緑がかった黄色。

花の香りで、フィニッシュは木がごく軽く焼けたような芳香、ゆったりと調和のとれた、優雅ですっきりと長持ちする味わいです。

魚料理や白身の肉と合います。

まとめ

ワインは振動に弱いため、届いてから2~3週間くらいはセラーに寝かせておくようにとのこと。

注ぐときなどもなるべく襲撃を与えないようにグラスにそっと注ぐそうです。

安くはないので、特別感のある日に飲みたいワインですが、あと2本のワインも開けるのが楽しみです。

本を読むととにかく弓田氏の情熱と不屈の精神に頭が下がり、「奇跡のワイン」と豪語するだけの有難さを感じることができます。